| EL

CONTRATO |

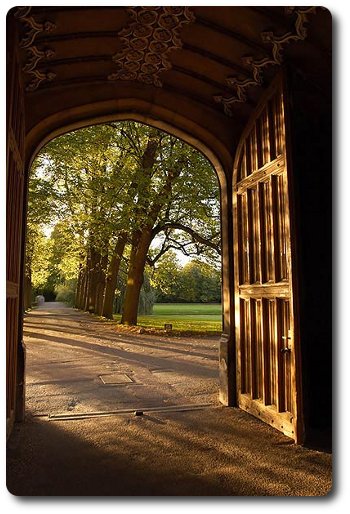

A Elisa, vestida

de luto entero, como correspondía, pues venía

de enterrar a su padre en el cementerio del pueblo, le llegó

una anticipada alegría al golpear con la aldaba la

puerta de su casa.

Escuchó ladrar a los perros. Sólo para oírlos,

le venía el propósito de dar golpes y más

golpes. Golpes de quien sabe que lo dejarán entrar

porque la puerta se compadece (más tarde que temprano,

pero se compadece) del mendigo, del vecino insomne, del forastero

perdido en la noche de frío y de tormenta, cuando Zeus

envía un rayo y el trueno empieza a galopar.

|

|

Siguió golpeando. Era como si la casa ladrara, dispuesta

a clavar sus colmillos y sus alfileres en el desconocido que

se atreviera a meter el polvo o el lodo de la calle en su

recinto.

Con dos vueltas de llaves se introdujo en el interior; una

vez que estuvo adentro empezó a sacarse el luto. Y

el luto fue colgado de un colgadero de seis escarpias, doblado

y guardado en un cajón de la cómoda, arrojado

en una esquina, junto a otros zapatos, y convertido en una

pequeña pelota al caer en la gaveta destinada a las

medias de seda.

Al cerrar y

guardar su abanico en el cajón de un viejo escritorio,

no solamente cerró el despliegue de colores de la bailarina

de flamenco con la mantilla de adelfas y rosas sobre sus hombros,

y el chusco de camisa a lunares que rasgaba una guitarra,

sino que también tuvo la sensación de haber

cerrado todos sus suspiros.

Estaba sola, con sus treinta y nueve años, y aquellos

muebles de porte antiguo que eran su suprema compañía.

Por ejemplo aquel cuadro enorme, de firma borrosa, un poco

inclinado y enfermo de humedad. En él se veía

una casa blancuzca largando humo por la chimenea; un camino

delgado pero impaciente, de tierra roja, parecía invitar

al contemplador de ocasión para que se dejara llevar

por él.

Ah..., dejarse llevar.

Elisa había observado una tarde que una mosca de alas

ligeramente verdosas (la única, la misma de la sala),

la mosca que acostumbraba pasear por las salvillas de oro

y por los candelabros de plata, iba y venía por el

cuadro, por la copa del solitario árbol del paisaje,

por las tejuelas, por el humo azulado, casi lueñe,

de la chimenea, por la firma ilegible del artista, y hasta

por la pieza de madera pintada que hacía de marco,

pero evitaba el camino.

|

|

El cielo azulino, sí.

El camino de tierra roja, no.

Mas luego, resistiéndose a avanzar, intentando inútilmente

levantar vuelo, luchando con estoicismo contra su destino

de mosca en una vieja aunque valiosa obra de arte, fue por

el camino que llevaba a la oscura puerta de la casa. Y ésta

se la tragó.

El insecto había desaparecido.

Recordó haber contado la historia a su padre. Tomaban

el mate de la mañana en el patio de los azafranes,

y los perros se lamían las patas junto al brasero con

aquella pereza animal que tiene cierto aire de realeza.

|

Algunas chispas de los carbones convertidos en brasas alcanzaban

su rostro, sin embargo, ella no se daba cuenta. Sólo

sabía que estaba contando a su padre la historia de

la mosca, de aquel díptero atrapado y sometido a encierro

por la misteriosa casa de la chimenea y el humo azulado.

Y a medida

que hablaba, que redondeaba las frases, que intentaba buscar

una explicación en torno al misterio, que recuperaba

el aliento y volvía a contar, era como si la mosca

buscara salir de aquel cuadro grande y húmedo por su

boca.

Pero su padre no dijo nada. Sorbía la bombilla lentamente

con una expresión lisa y ausente en la cara. Ella insistió,

y mientras insistía escuchaba su voz tomando lentamente

distancia de ella hasta que se le hacía cada vez más

difícil y más enredado ir tras sus palabras.

Alguna vez nos ha pasado un susto mayúsculo, un hecho

inexplicable, algo que hubiéramos deseado contar al

instante a alguien que nos creyera en el momento. Pero luego,

al contárselo a los demás, al tratar de conservar

en su estado de huevo fresco la historia contra natura que

nos ha tocado vivir, hemos sentido al cascarón rajarse

lentamente y a la yema escurrirse por nuestros dedos, dejándolos

sucios, viscosos, pegajosos.

Quienes nos escuchan, con la incredulidad y la confusión

subidas a sus ojos ante nuestra expresión nerviosa,

nos dejan en estado de vergüenza; caemos en la cuenta

de que nuestros “confidentes” están a un

paso de tratarnos de mentirosos y fabuladores. Finalmente,

muy desorientados, ya ni sabemos si en realidad ocurrió

o no “aquello” que empezamos contando con la voz

inflada de pasión y de entusiasmo, y el rostro rojo,

encendido, iluminado. Y nos damos por vencidos.

La casa y los muebles con cierto aire victoriano le pesaban

a Elisa.

Observó su pierna coja, fruto y castigo de una polio

mal curada. Miró sus viejos zapatos de charol, y así,

en conocimiento de su pobreza, se puso a pensar. Cuánto

pensó dentro de su pobreza.

Se le presentó en la mente la fiambrera vacía.

Observó el cofre sobre la mesa donde solía colocar

las llaves de la casa y algunas monedas de níquel.

¿Habría tal vez algún dinero dentro de

él? La posibilidad de encontrar monedas en esa caja

con cerradura de bronce iluminó sus ojos verdes. Le

vino el recuerdo de haberse levantado la noche anterior, durante

el velorio, para guardar el cofre, temerosa de un robo; lo

tomó, lo abrió, y su vaciedad le cayó

con tristeza polvorienta sobre sus ojos.

Recordó que no había manteca, ni lentejas, ni

arroz, ni sal, ni limones en el árbol del patio. Y

para echar a rodar un castigo sobre la penosa situación,

los perros la observaban fijamente, y ella se sentía

culpable de sus grandes ojos fijos, hasta que no pudo más

y les ordenó que se fueran al fondo a buscar un gato

que no existía, gritando “¡¡¡michi,

michi, michi!!!”.

Ah... Pero le vino a la memoria la figura del escribano Pablo

Álvarez, un hombre flaco, de sombrero muy a propósito

de la elegancia masculina, y de ojeras profundas, que parecía

estar lejos de sus veintinueve años.

Dentro de dos días él vendría a su casa

para quedarse a vivir bajo su techo definitivamente. Y ella

tendría, conforme a las estrictas cláusulas

del contrato, el dinero de la venta de su casa y de sus muebles.

Ocurre a veces, que cuando una mujer solitaria se vuelve anciana,

se ve en la necesidad de ofrecer su vivienda a un extraño,

con ella adentro, hasta que se muera.

La anciana en cuestión guarda el dinero de la venta

para pagar sus gastos, que no son muchos, ciertamente, pues

un guisado de judías sin sal o mandiocas fritas le

caen bien, y las velas de cera son siempre demasiadas para

alguien que se vale cuanto puede de la luz del crepúsculo

para buscar broches, agujas, pinches, estampas religiosas

y cosas perdidas, y el jabón es un lujo aparte porque

la ropa que lleva puesta todavía le dura y le seguirá

durando; además los lavados con jabón echan

a perder las mangas y los puños de las prendas de vestir.

Es común que el comprador de la vivienda aguarde, para

desligarse de una presencia incómoda, indeseable, propensa

a las pústulas y a la tos nocturna, que la vieja muera

pronto, cosa que casi nunca ocurre.

Elisa había vendido al escribano Pablo Álvarez

su casa, sus muebles y de alguna manera, su propia persona,

por una suma importante. El contrato estaba firmado. Hasta

hicieron bromas ácidas.

“¿Quién de los dos morirá primero?”,

dijo Elisa.

Y el escribano le deseó vida eterna, frotándose

la risa con el dedo índice. Era un tic. |

|

Selección de poemas Y relatos de

© Delfina Acosta, cedidos por deferencia de la autora,

para la revista mis Repoelas:

La rosa dura

El contrato

|

|

|

|